Ni olvida, ni perdona

- Marina Torres Godoy

- 13 mar 2019

- 8 Min. de lectura

Piedras sobre piedras. Imperecederas. Las flores se marchitan, su belleza es efímera, su olor es tan solo una ilusión que desaparece demasiado pronto. La piedra permanece. En la religión judía representa la vida eterna.

Cracovia tiene una belleza fría, es una ciudad hermosa pero oscura. Aunque en diciembre las miles de luces de colores típicas de la Navidad la iluminen un poco, sigue siendo oscura. La noche se cierne sobre ella demasiado pronto, haciendo que el oro de los ornamentados monumentos deje de brillar y se vuelvan opacos, dejando que el viento lleve de un lado para otro el sonido de los acordeones sin saber muy bien de donde viene, permitiendo que las estatuas situadas en la puerta de la Iglesia de San Pedro y San Pablo se camuflen con el fondo y parezcan aún más funestas. Sí, la ciudad es lúgubre, pero si hay un lugar en Cracovia al que el sol no llega, este es Kazimierz, donde los árboles son altos y tienen garras.

Las ramas desprovistas de hojas entorpecen la tenue luz de las dispersas y escasas farolas, que cuelgan suspendidas de un cable que cruza la calle de un lado a otro. Son finas, pero no frágiles, llevan ahí mucho tiempo, quizás desde que el barrio se sustentaba como una pequeña ciudad independiente en el brazo norte del río Vístula, actualmente inexistente. Han visto el tiempo pasar, han visto al barrio cambiar una y otra vez. Han visto horrores, y por eso arañan. Se alzan alto, muy alto, alejándose del suelo aún recubierto por algunos restos de la nevada matutina.

Frente al Cementerio de Remuh hay una gran piedra que sostiene el imborrable y renegrido recuerdo de una aterradora realidad no tan lejana. Y sobre la piedra, más piedras. Incluso en los bordes de la oxidada placa que de ella sobresale encontramos algunas más pequeñas. Debería haber 65.000, pero no son tantas.

En uno de los laterales de Remuh una ventana cercada deja ver, a través de la Estrella de David, el interior. Las robustas tumbas recubiertas de musgo se encuentran perfectamente alineadas. Una al lado de la otra. Una detrás de otra. Este orden matemático no levantaría sospecha a ojos del ignorante, pero los cementerios judíos, por lo general, son un completo caos. Y están llenos de piedras.

La mano cristiana tiene todo que ver. Por una parte la buena fe llevaría a reconstruir el camposanto después de la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, acallar las voces, incentivar el silencio. A lo que llaman el "silencio polaco". Ojos que no ven, corazón que no siente, y si se limpia el charco de sangre del suelo tal vez nunca estuvo allí. Y si las tumbas hoy se ven en pie tal vez nunca fueron tumbadas y hechas añicos.

Los grises edificios están donde siempre han estado. No hay marcas en ellos. Nada, absolutamente nada parece haber pasado en Kazimierz. En la Plaza Nueva (Plac Nowy), epicentro neurológico del barrio, el antiguo matadero de aves, una edificación redonda en el medio de la explanada con paredes de ladrillo descubierto, deja escapar el delicioso olor de los típicos zapiekankas. Cracovia siempre huele a comida, aunque aun así la pena se respira. Tan solo a 15 minutos a pie, en el centro de la ciudad, las torres de las iglesias atraviesan el cielo y lo único que se inhala es el humo de los coches que solo paran para dejar paso al tranvía. Dijo Wilhelm Felman que para encontrar el alma de Polonia, debes buscar en Cracovia. Sin embargo, el coloso de arte y arquitectura que compone la ciudad se pierde siguiendo la calle Krakowska, donde todo se vuelve mucho más cenizo, introduciéndote de nuevo en el barrio de las siete sinagogas.

Resulta inquietante pensar que en Polonia algunas calles tengan nombres, y no en las paredes de los edificios señalando el final de una y el principio de otra nueva, sino en el suelo, nombres que se pisan. En Polonia se camina sobre muerte. Por eso el Cementerio de Remuh, la necrópolis más antigua de la ciudad, no es más que un perfecto despropósito. Por eso las tumbas se colocan formando hileras. Por eso al entrar puede verse el "Muro de las Lamentaciones", de las verdaderas lamentaciones, construido con cientos de pedazos de lápidas rescatadas de las calles y los muros que construían la Cracovia nazi.

Kazimierz, el barrio judío, se mantiene intacto, salvando algunas fachadas que parecen haber sido quemadas. Al igual que el resto de la ciudad, que conserva todo su esplendor habiendo visto tropas avanzar por sus calles. Pero Cracovia fue cuidada y mimada por el Reich. Kazimierz solo fue “útil”. Las paredes no tienen agujeros de balas, pero solo porque todos los disparos eran certeros. Sus cimientos siguen en pie, no por respeto a la memoria de sus habitantes, sino porque quiso ser conservado como un parque temático, como un recuerdo de lo que fue y nunca más sería. Aunque sin duda el barrio tiene vida propia, no fue capaz de arrojarse al Vístula el 6 de septiembre de 1939.

Un rabino sale de la Sinagoga de Izaac camino hacia su coche. El interior del bar Chajim Koham se mantiene en la penumbra pero está repleto de gente. Cuando la puerta se abre, el ruido invade por unos segundos la calle. Cuando se cierra, otra vez silencio. En este local imaginó, entre cerveza y cerveza, Steven Spielberg que nombres incluiría Oscar Schindler en su lista.

Al otro lado del río, en la orilla sur, cruzando el irónicamente llamado puente del "Amor", poco queda del gueto. El barrio de Podgorze ya no tiene puertas. Ya no es vigilado desde la "casa gris" que está sobre la colina. De él ya no sale ni entra ningún tren con destino al infierno. Con destino Auschwitz-Birkenau, una muerte segura. En 1941, sus muros en forma de lápidas judías les recordaban día tras día que estaban muertos en vida y encerraban la mayor de las miserias. Hacinados como animales convivían 16.000 personas en un espacio preparado para 3.000. Diversas familias compartían una misma habitación, disfrutando de la dignidad que todavía les ofrecía tener un techo sobre sus cabezas. Pero las calles heladas también eran hogar.

Hoy las avenidas están despejadas. Nada pasó en Podgorze. El gueto tampoco existió.

Colindante a un bloque de dos pisos, en Lwowska 25, hay un recuerdo no vivo, sino muerto. A los pies de un pedazo de la antigua muralla descansan un par de ramos de flores y una vela apagada. Colgado del muro de piedra hay otro más, ya casi marchito. Un anciano vestido de negro sostiene una rosa en la mano mientras que los minutos pasan y no aparta la mirada de la descolorida pared. Finalmente apoya la flor sobre uno de los ramos del suelo y se marcha sin decir nada. Quizás no exista tumba donde poder dejar esa rosa. Tal vez no es para nadie. Tal vez es para todos.

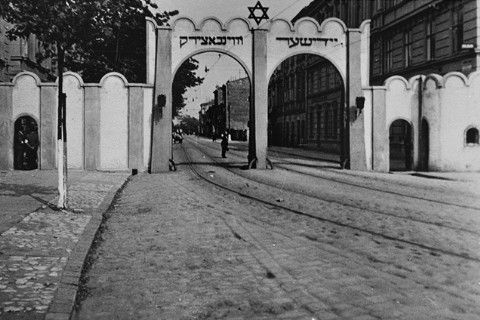

Kazimierz sigue siendo lo que fue. En Podgorze no queda casi nada. Resulta difícil imaginarlo de otra forma, con otro olor, con paredes más negras y confinado. Fue destruido y los edificios surgieron de nuevo. No hay nada que llame la atención sobre las vidas perdidas en ese desamparado lugar. Nada. Solo silencio y la colosal Iglesia de San José, totalmente iluminada, que se eleva sobre una escalinata a tan solo unos metros de donde se encontraban dos de los cuatro arcos que, presididos por la estrella hebrea, daban la más cruel de las bienvenidas. Ni rastro de railes. Ninguna pista.

En el centro de Podgorze, Plac Bohaterów Guetta, la plaza de los héroes del gueto, se extiende como una inmensa superficie pavimentada y salpicada de sillas. Parecen ser de bronce. Unas muy grandes, otras son pequeñas. En total 70. Sobre sus asientos descansan pequeños charcos formados por la nieve ya derretida. Cada silla representa mil judíos, mil personas que esperaron en la plaza, cargados con todas sus pertenencias, a que se les asignara un destino. Lo perdieron todo. Uno a uno aguardaban su turno, las mujeres por un lado y los hombres por otro.

El 13 y 14 de marzo de 1943 tendría lugar el acto final, se acabarían las risas en el circo de los horrores y la función terminaría entre aplausos de manos manchadas de sangre. Los asistentes a la función presenciarían la liquidación del gueto.

Las personas consideradas aptas para trabajar serían trasladadas al campo de concentración de Plaszów, donde 8.000 judíos fueron obligados a trabajar hasta su último aliento.

Los inservibles para el régimen lo serían también para el mundo, no tenían nada que hacer, no tenían nada que ofrecer. Sus vidas no valían nada. De manera ipso facta, 2.000 judíos fueron asesinados en las calles de Podgorze. En un callejón. En mitad de la plaza. En los brazos de algún ser querido.

El porvenir del resto tenía el más temido de los nombres, Auschwitz. “El trabajo os hará libres” se lee en sus puertas. Pero allí solo la muerte les devolvía la vida.

Familias enteras fueron separadas, en muchas ocasiones para siempre, en aquellas filas. Pero tenían que esperar. Tuvieron que morir para convertirse en héroes. Y otros tuvieron que gritar para romper el silencio.

Verdaderamente parece que el país ha olvidado lo que sucedió. Ha arrojado montones de tierra encima de los cadáveres hasta enterrarlos. Ha cimentado encima de ellos para que estos no puedan levantarse. Ha hecho oídos sordos. Ha pintado fachadas. Ha recolectado un poco de aquí y un poco de allá para crear algunos museos. Ha arrojado a las calles alguna que otra placa. Pero sobre todo ha callado. Se ha convertido en la nación donde nadie quiere escuchar ni creer.

Pero ni Kazimierz, ni Podgorze, ni la propia Cracovia son los mismos después de la guerra del odio.

El Holocausto no se puede contar. Al recorrer las calles de Cracovia te invade la incapacidad de imaginar lo que verdaderamente ocurrió durante la ocupación alemana. Al caminar por Plaszów solo se siente una sobrecogedora quietud. La naturaleza en la encargada de devorar progresivamente las pocas ruinas que aún se sostienen sobre sí mismas. El campo fue desmantelado para que el telón del olvido callera sobre él. “Su último grito de angustia es el silencio de este cementerio”, donde 10.000 corazones rasgados no se quejan ni lloran. No hay guías, ni tiendas, ni paneles informativos. Fue construido sobre dos antiguos cementerios judíos y las lápidas forman el camino de entrada. Se trata tan solo una inmensidad de pasto verde brillante que invita a reflexionar sobre el momento en el que el ser humano dejó de ser humano.

Un grupo de turistas recorren el lugar cargando con enormes mochilas a sus espaldas. Entre ellos, dos niñas de no más de cinco años se adelantan corren hacia el gran obelisco. Impresionadas por su altura, no paran de señalarlo. Una de ellas arrastra su bufanda por el suelo después de la carrera. Uno de los adultos se acerca rápidamente, se agacha hasta ponerse a la altura de las pequeñas e intenta explicarles que aquel parque no es para jugar, que no pueden gritar ni alejarse del grupo. Recoloca la bufanda de una y el gorro de la otra. Se levanta y alza la mirada hacia el imponente monumento. Las niñas se agarran de la mano del hombre y regresan con el grupo que todavía está unos metros más atrás.

Hasta qué punto puede llegar a ser oscura la naturaleza del hombre es lo que más asusta. Lo más difícil de asumir es como un grupo de personas pudo ser tan odiado hasta llegar a la conclusión de que debían desaparecer de la faz de la Tierra. Que no eran más valiosos que un par de monedas. Que no eran merecedores de vivir. Una masacre sin sentido, persona a persona, día a día, bala a bala.

- ¿Ha perdido la fe en la humanidad?

- Cuando escribo la palabra civilización, nunca pongo la `c´ mayúscula. Creo que no la merecemos. Bernard Offen, superviviente de Plaszow.

Comentarios